魚津水族館100年の歴史

初代魚津水族館(大正2年~昭和19年)

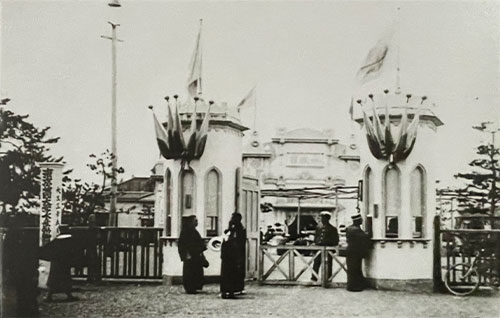

初代魚津水族館は、北陸本線の全線開通を記念して大正2年9月に開催された富山県主催「一府八県連合共進会」の第二会場として建設されました。共進会会場は5箇所に分かれており、富山市には本館や参考館、馬匹共進会、畜産陳列館があり、魚津市には水族館が建設されました。初代魚津水族館は、日本海側で初の水族館でした。共進会において水族館が建設されたのは、それまで日本各地で開かれていた博覧会や共進会において、水族館が設置された流れだと推測されます。

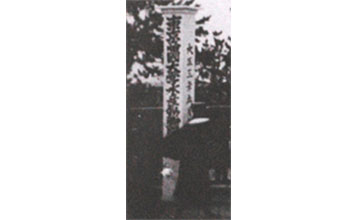

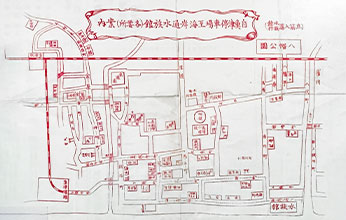

共進会にあたり水族館の設置場所は、魚津・滑川・東岩瀬・伏木・新湊が候補に挙げられ、その中から水族採集の便否など技術的な見地から魚津に決定しました。共進会終了後、大正3年3月には、水族館と設備一式が魚津町に払い下げられ、魚津町立の水族館としてスタートしたものの、経営難から大正7年には民間運営となりました。その後、昭和11年の日満産業大博覧会を機に、観光の発展を目指し再び町営となりましたが、戦争の気配が漂う昭和19年3月に、電力やその他資材の欠乏と町の財政負担が大きく、やむなく閉館しました。

二代目魚津水族館(昭和29~55年)

二代目魚津水族館は、昭和29年4月に開催された富山産業大博覧会の魚津会場に、日本海側最大の水族館として建設されました。水族館の人気は高く、ホタルイカ遊覧船も好評でした。博覧会終了後は魚津市の運営となり、富山県唯一の水族館として、県内外からの来館者に親しまれていました。また、生きたホタルイカが手に入る唯一の施設として、発光生物を求める研究者が各地から訪れました。老朽化により、昭和55年10月末で閉館しました。

三代目魚津水族館(昭和56年~)

三代目魚津水族館は、日本海側最大級の水族館として昭和56年4月にオープンしました。「北アルプスの渓流から日本海の深海まで」「日本海を科学する」を基本テーマに、富山県・富山湾の水生生物を中心に展示を行っています。 富山湾大水槽の全面アクリル製トンネルは日本で初めて設置しました。平成25年3月に創立100周年記念リニューアルをして、より富山にこだわった展示や世界の環境、そして水族館の裏方などを見せる施設に進化しました。

日本初の全面アクリル製の水中トンネル(左)と、リニューアルで登場した「田んぼの生物多様性コーナー」。5月に田植えをした稲は、稲刈りができるほどに生長しました。キタノメダカやアカハライモリ、トノサマガエル、マルタニシなども元気に暮らしています。

「現存最古の水族館」!魚津水族館年表をご覧いただけます!

当館は、平成25年9月21日に「創立100周年」を迎えました。 「日本に現存する水族館の中で最も歴史が古い魚津水族館」と紹介すると、大変興味深く聞かれる方が多いので、その歴史を振り返ることができるように年表を掲示しています。 3階から2階への階段側面に設置し、3階から初代水族館の歴史が始まり、一段一段階段を降りながら魚津水族館の歴史と100年以上の流れを感じていただけます。